La montgolfière iconique du XVè arrondissement a disparu du ciel parisien pendant trois mois afin d’y installer de nouveaux appareils scientifiques. En plus d’amener 600 000 visiteurs par an jusqu’à 300 mètres d’altitude, le ballon devient maintenant une vigie privilégiée sur le climat, grâce à un dispositif qui permet d’étudier de manière très précise les gaz à effet de serre.

C’est une montgolfière qui remet les pieds sur terre. Après trois mois d’absence, le ballon de Paris flotte à nouveau au-dessus de la capitale, et sur son côté, un nouveau chiffre attire l’attention : “1,56°C”. Le niveau de réchauffement climatique mondial par rapport à l’ère pré-industrielle.

Un ballon qui éveille à l’écologie

Depuis 1999, le ballon de Paris, ou ballon Générali, fait monter les visiteurs jusqu’à 300 mètres d’altitude, et en hauteur, le panorama est à couper le souffle. La tour Eiffel escorte la Seine qui serpente dans Paris, et au loin, les gratte-ciels du quartier de la Défense dominent le paysage à la manière d’une ville de science-fiction. “Nous sommes chanceux, pas un nuage à l’horizon, remarque Alain Paris, pilote de l’installation depuis 2008. Quand il y a beaucoup de pollution, on ne voit pas très loin, et il y a une sorte de nuage orange sur toute la capitale.”

Le ballon lui-même change de couleur en fonction de la pollution, pour « embarquer les passagers et les faire prendre conscience des enjeux écologiques tout en passant un moment aérien », selon les mots de Matthieu Gobbi, co-fondateur d’Aérophile, la société qui a conçu la montgolfière de la manière la plus écologique possible. Pas question de brûler du gaz pour chauffer l’air et faire monter l’aéronef. Ici, on gonfle le ballon à l’hélium, un gaz plus léger que l’air. Et l’altitude est réglée par un câble relié à un treuil au sol qui fonctionne à l’électricité. « Comme quoi, il est possible de faire vivre des choses extraordinaires sans que ce soit trop cher pour nous et la planète », affirme Matthieu Gobbi.

Des appareils scientifiques de pointe embarqués

En plus des visiteurs, ce mode de fonctionnement fait des heureux chez les scientifiques. L’air n’est pas chauffé au gaz, il n’y a donc aucune perturbation pour les appareils de mesures. La nacelle, en plus de l’attraction touristique, est donc devenue un véritable laboratoire volant. Elle abritait déjà des appareils pour mesurer la pollution, mais un nouveau partenariat avec Copernicus, le programme européen de collecte de données autour de l’environnement, a mené à l’installation d’un capteur de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, à savoir le dioxyde carbone (CO2), le méthane (CH4) et la vapeur d’eau (H20).

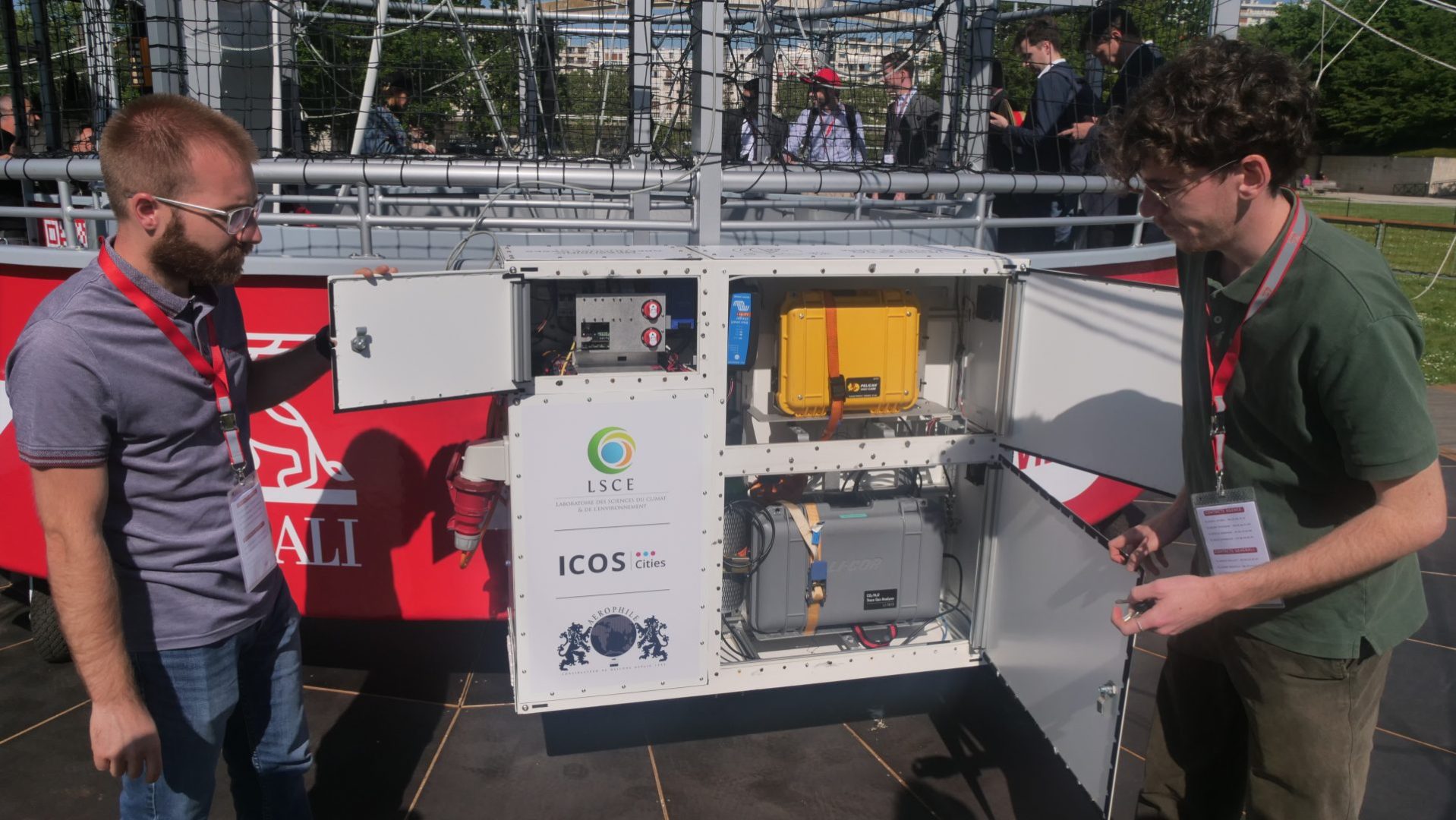

« Le ballon va tous les jours de 0 à 300 mètres, et monte assez lentement, un mètre par seconde. On ne peut pas rêver mieux pour faire des mesures sur le climat », explique Michel Ramonet, directeur de recherche au CNRS et expert du cycle du carbone, qui ne cache pas son enthousiasme devant cet appareil flambant neuf. Pour l’occasion, des ingénieurs ont réfléchi pendant plus de deux ans à un outil sur mesure, car la mise en place sur le ballon a posé de nombreux soucis techniques. « Il faut une alimentation en électricité qui tienne la journée, et les batteries pèsent très lourd. Mais à l’origine, on avait une de limite d’un boîtier de 15 kilogrammes », détaille Loic Loigerot, ingénieur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE).

Mesurer jusqu’au CO2 expiré par les passants

À force d’ajouts et de négociations, c’est maintenant 80 kilogrammes qui sont accrochés de manière permanente au ballon, avec des informations d’une extrême précision. « L’appareil est tellement sensible qu’on peut mesurer le CO2 émis par les passagers des voitures quand ils expirent, même quand on est à 300 mètres de haut. Nous devons parfois corriger légèrement les résultats à cause de cela », s’amuse Loic Loigerot.

Les mesures permettront de mieux comprendre les phénomènes physiques des gaz à effet de serre, mais aussi de vérifier si la capitale française continue son chemin vers la décarbonation. Entre 2004 et 2022, les émissions de carbone de Paris ont baissé de 32 %, et la pollution en monoxyde d’azote et en particules fines a baissé de moitié entre 2004 et 2025, selon un rapport d’Airparif.

Des données pour assurer

Les résultats scientifiques intéressent de près un autre acteur. L’assureur italien Generali, qui sponsorise et donne son nom au ballon. « Les assurances ont besoin de connaître les risques climatiques et naturels pour fonctionner », rappelle Simon Blaquière, directeur de la réassurance, des risques naturels et des projets techniques pour la multinationale. Depuis dix ans, le groupe Generali a d’ailleurs développé en interne un Climate lab, un laboratoire sur le climat. Sur le ballon de Paris, un QR code mène à un site de l’assureur qui permet d’évaluer en tapant son adresse les risques auxquels on peut être exposé. « En France, les coût des sinistres climatiques a déjà doublé depuis les années 2000, rappelle Simon Blaquière. Et il devrait encore doubler d’ici 2050. »