Optimiser la gestion de l’eau grâce à la modélisation numérique

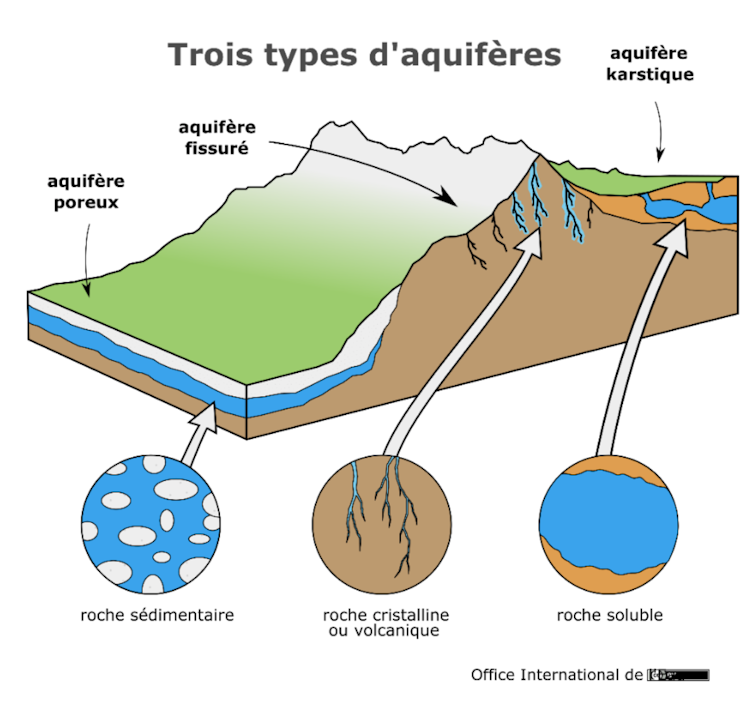

Stclementader/Wikimedia commons, CC BY-NC-SA

Depuis le début de juin 2025, les restrictions d’utilisation de l’eau en raison de la sécheresse se multiplient. Cela soulève une question essentielle : les outils numériques peuvent-ils améliorer les prévisions concernant la gestion de cette ressource précieuse ? Les aquifères sont complexes et leur observation depuis la surface reste difficile. La modélisation numérique offre des perspectives prometteuses pour mieux appréhender les événements extrêmes liés à l’eau.

Les eaux souterraines, représentant 99 % de l’eau douce sur Terre et 25 % de l’eau utilisée par l’homme, constituent la principale réserve d’eau douce accessible et jouent un rôle crucial pour les sociétés humaines et les écosystèmes.

Malgré leur importance, des activités humaines entraînent une dégradation anticipée des ressources, que ce soit par une augmentation de la demande, par l’imperméabilisation des surfaces ou par diverses contaminations.

À ces menaces, il faut ajouter des perturbations des cycles naturels, le changement climatique modifiant les régimes hydrologiques, la diversité des pluies et leur intensité, ainsi que l’augmentation de l’évaporation.

Pour adresser ces défis, il est indispensable d’acquérir une meilleure connaissance des systèmes hydrologiques afin d’évaluer les ressources et leur évolution. Une gestion durable et résiliente nécessite également d’adapter les solutions observées dans d’autres secteurs, comme l’hydrogène ou le stockage de CO₂, afin de les appliquer à la gestion de l’eau.

Complexité des aquifères

Les aquifères sont des formations géologiques variées comprenant la porosité des roches et leurs fractures. Ces structures, par nature hétérogènes, influencent la circulation de l’eau souterraine.

Office international de l’eau, CC BY-NC-SA

Pour cartographier ces structures, les chercheurs se basent sur des études géologiques (cartographie, descriptions lithologiques, analyses de carottes de forage). De plus, les techniques géophysiques complètent cette perspective en identifiant des propriétés physiques du sous-sol.

Modélisation du comportement des eaux souterraines

Les données collectées sur la subsurface ne couvrent qu’une faible part de la complexité aquifère. Afin d’associer les concepts aux comportements réels des eaux, des modèles numériques sont utilisés dans plusieurs domaines géoscientifiques, notamment pour les énergies fossiles et la gestion des ressources en eau.

Diverses techniques de modélisation sont disponibles, selon le type et le comportement des aquifères. Par exemple, des aquifères sédimentaires profonds peuvent se caractériser par une hétérogénéité importante, avec plusieurs compartiments aquifères superposés, séparés par des aquitards.

Représentation des aquifères

Les approches géostatistiques permettent de modéliser la distribution des hétérogénéités, en corrélant des données structurales (histoire géologique, failles, déformations) au sein de maillages numériques 3D.

Les modèles distribués se complexifient lorsque l’aquifère présente des fractures. Ils se caractérisent alors par des écoulements variés, différenciés par leur vitesse respective dans les différentes couches de roches et fractures.

Prévisions et alertes sur les risques

Les approches distribuées permettent d’anticiper et visualiser le comportement de l’eau souterraine, comme pour les prévisions météorologiques. Cela inclut la possibilité d’installer des capteurs permanents pour alerter les pouvoirs publics lors d’événements extrêmes tels que sécheresses ou inondations.

Ces méthodes soutiennent les dernières avancées en matière de big data et d’intelligence artificielle. Cependant, les résultats obtenus dépendent des données disponibles, ce qui nécessite parfois une révision des concepts et des propriétés utilisées pour la modélisation.

Des modélisations anciennes utilisant des approches de type boîte noire pour relier les données de pluie et les niveaux d’eau sont également en cours. Bien que ces méthodes soient simples, elles ne sont pas toujours adaptées à la visualisation des évolutions dans le contexte des changements globaux.

Outils d’aide à la décision

Face à ces considérations, les autorités publiques reconnaissent la nécessité d’évaluer et de gérer la ressource en eau. Le développement d’approches méthodologiques intégrant caractérisation et modélisation est crucial pour surmonter les défis contemporains.

Ces démarches s’intègrent à des programmes de recherche comme OneWater – Eau bien commun, le programme Water4all, ainsi que l’ERC Synergy KARST.

Ces initiatives visent à sensibiliser les acteurs sur les risques associés à la surexploitation des ressources en eau, à anticiper les impacts des changements globaux, tout en fournissant des outils décisionnels aux scientifiques et aux politiques.

André Fourno a reçu des financements de OneWater – Eau Bien Commun.

Benoit Noetinger a reçu des financements du Conseil européen de la recherche.

Youri Hamon a reçu des financements de OneWater – Eau Bien Commun.

Auteur : André Fourno, Chercheur, IFP Énergies nouvelles

Date de publication : 2025-07-27 10:49:00

Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Cet article a été vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.

Application officielle :

Téléchargez Artia13 Actualité sur Google Play

Retrouvez également tous nos contenus sur artia13.city

Notre IA contre la désinformation :

Analyzer Fake News – GPT spécialisé conçu par Artia13

Article rédigé, reformulé et vérifié par Cédric Balcon-Hermand selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : lutte contre la désinformation, respect du droit d’auteur, éthique de l’information et autonomie intellectuelle.